| 摘要:9月17日的杭州,中秋未至,雨却已缠绵了整夜,似是将江南的月光揉碎,化作细密的雨丝,轻轻洒在城郭的屋脊与瓦当之上。 河坊街的青石板路被雨水浸润得发亮,我撑着一把旧伞,循…… |

9 月 17 日的杭州,中秋未至,雨却已缠绵了整夜,似是将江南的月光揉碎,化作细密的雨丝,轻轻洒在城郭的屋脊与瓦当之上。

河坊街的青石板路被雨水浸润得发亮,我撑着一把旧伞,循着桂香的隐约气息向南而行,赴一场与百年前红顶商人胡雪岩的隔空之约 —— 探访那座藏在雨幕中的胡雪岩故居。

门楼在雨里沉默伫立,灰白砖缝间渗出的乌青苔痕,像老人手背上凸起的青筋,一突一突地跳动着旧时光的脉搏。门楣上 “胡雪岩旧居” 五个大字依旧遒劲,雨水反复冲刷后,愈发显得黑亮,仿佛胡雪岩那双深潭般的眼睛,仍在檐下静静打量着每一个前来探寻过往的后来人。

这座建于清同治十一年(1872 年)的府邸,耗银 10 万两,历时 3 年才得以建成,占地 10.8 亩,建筑面积达 5815 平方米,是胡雪岩事业巅峰时的象征,却也成了他一生荣辱兴衰的见证者。

跨进门槛,脚下湿润的石板路缝隙间,青苔正悄悄蔓延,似在低声诉说着岁月的悠长。抬眼望去,一棵枝干虬曲的古树映入眼帘,枝叶繁茂,翠绿的叶片在雨中闪烁着微光,像一位沉默的时光老者,默默守望着这座宅院的起落沉浮。

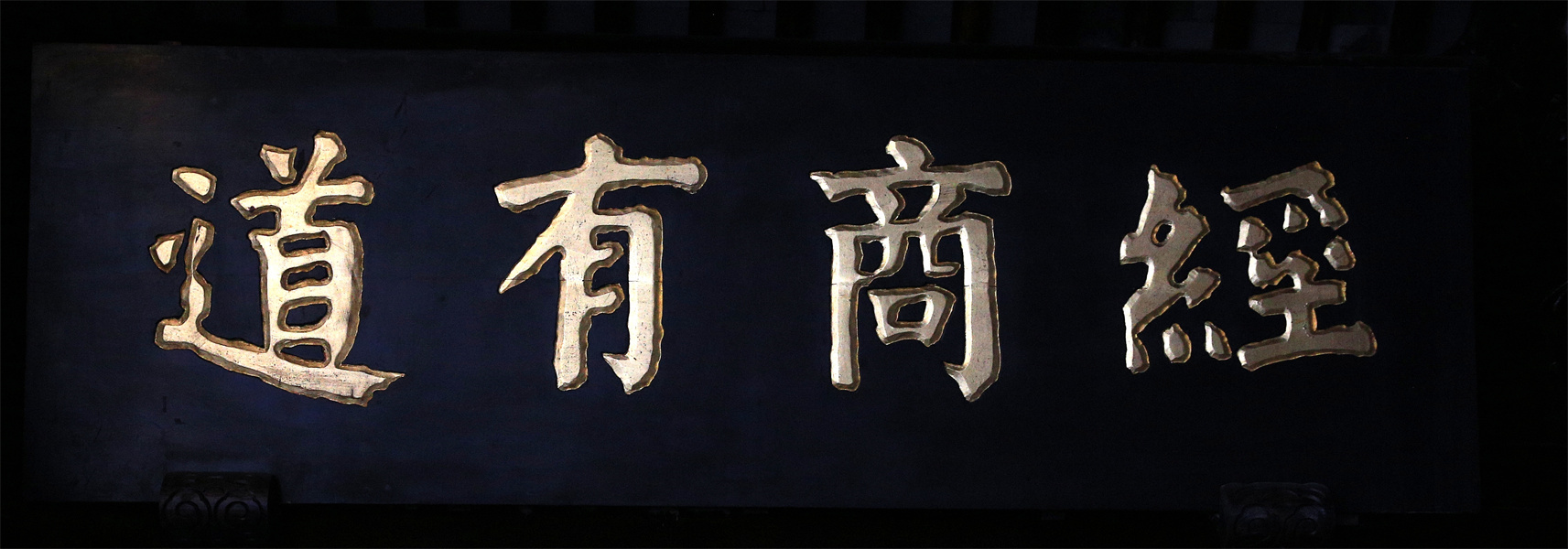

沿着回廊慢行,木质廊柱、雕花窗棂虽历经百年风雨洗礼,漆面斑驳,却仍能窥见昔日的精致与气派。那些精美的木雕,将人物故事、花鸟虫鱼刻画得栩栩如生,每一刀每一凿,都凝聚着匠人精湛的技艺,更映照着胡雪岩当年的辉煌 —— 从徽州田埂间走出的钱庄小伙计,凭借过人的商业头脑与对时局的精准把控,一步步在商场叱咤风云,织就钱庄、当铺、船运遍布大江南北的商业巨网,成为富可敌国的 “活财神”,甚至戴上了象征官场荣耀的红顶,书写了一段传奇。

行至轿厅,雨声忽然变得遥远。一尊八抬大轿静静停在幽暗的角落里,朱漆斑驳脱落,金箔早已褪去光泽,像一尾被潮水抛上岸的老龙,褪尽鳞甲后,只剩一副嶙峋的骨架。我伸手轻触轿杠上凹凸的雕花,指尖传来木质的冰凉,却又透着一股倔强。

当年,胡雪岩正是坐着这顶轿子,从徽州的乡野一路抬进繁华的杭城,抬进左宗棠的西征大营,抬进 “红顶商人” 的煌煌史册。恍惚间,似能看见他半撩轿帘,望向雨巷,望向江山,目光里一半是踌躇满志的意气风发,一半是身处官商漩涡中的如履薄冰。

雨丝斜斜穿过天井,打在 “百狮楼” 前的青石条上,溅起极轻的水雾。楼前的百狮如今仅存其半,石狮子的眉眼被岁月磨得圆润,却仍保持着仰天欲吼的姿态,像是要把一个世纪的沉浮与不甘,尽数倾泻而出。胡雪岩的一生,恰似这石狮子的姿态,成也 “雄狮之势”,败也 “雄狮之困”。

他曾如雄狮般张开商业巨网,以 “与人共赢” 的智慧打通商路,为朝廷采办军火、粮饷,助力左宗棠收复新疆,用商业之力践行着对国家的担当;瘟疫横行时,他亦敞开善门,熬药施粥拯救一城百姓。

可谁曾想,这样一位深明大义的商人,最终却因一头扎进洋丝大战,被列强洋行与官场势力两头撕扯,资金链断裂,商业帝国轰然倒塌,落得个产业查封、遣散家仆的结局,如同流星划过夜空,耀眼过后便骤然陨落。雨水中,石狮子湿漉漉的轮廓,竟像是垂泪的模样,诉说着无尽的悲凉。

折身走进 “芝园”,9 月的桂香被雨水压得很低,一缕一缕在回廊间游走,丝丝缕缕沁人心脾,却又带着几分清冷。假山的龙脊被雨水冲刷得泛着乌青,水流从石窍中滴落,“叮叮咚咚” 的声响,像古时的更漏,又像当年账房里算盘珠落玉盘的清脆。

遥想当年,胡雪岩曾在此宴请左宗棠、李鸿章等重臣,杯盏交错间,筹谋的是西征的粮饷,畅谈的是家国天下的抱负。

如今,杯盘早已沉寂,只剩一泓寒水静卧园中,水面上漂浮着几瓣被雨水打落的桂花,像细碎的金箔,又像旧时账簿上被划掉的盈余,触目皆是物是人非的怅惘。

雨忽然大了起来,瓦当垂下细密的水帘,我连忙躲进 “延碧堂”。堂内幽暗,只有天井漏下的一方灰白天光,恰好照在悬挂的旧匾额上。匾额上的字迹虽已有些模糊,却仍能辨出几分苍劲,似是承载着宅院主人当年的心境。

回望胡雪岩的一生,答案早已明晰:左宗棠西征,他押上全部身家筹粮筹药,只为 “家国” 二字;百姓受难,他敞开善门施医赠药,只为 “济民” 之责。只是商场如战场,洋丝一役,他何尝不想以商业之利滋养家国大义?奈何时代未给他转圜的余地,官场翻云覆雨,洋行联手围剿,他终究被时代的巨浪裹挟而去。

雨声淅沥,恍惚间似能听见他一声沉重的长叹,叹的不是自己的成败,而是晚清残山剩水的无力回天。

雨势渐小,我循着回廊走到 “御风楼”。昔日的楼阁早已颓圮,只剩半截木梯斜倚在墙边,像被折断的骨骼,却仍固执地指向天空。我小心翼翼拾级而上,木阶在脚下发出幽微的呻吟,似在抱怨岁月的无情。登楼远眺,整座故居尽收眼底:灰瓦连绵成片,雨幕如薄纱笼罩,天井一个挨着一个,像无数空落的算盘珠,再也打不出当年锦绣繁华的数字。

远处,杭城的霓虹在雨雾中晕开,红一抹、绿一抹,像打翻的颜料,把夜色染得既暧昧又荒凉。这一刻忽然懂得,胡雪岩的沉浮,从来不是一个人的兴衰,而是一个时代的缩影。他的 “义”,不只在商场的诚信经营,更在对江山百姓的担当;他的 “道”,既是纵横商界的商道,也是身处晚清官场的臣道,可惜这一切,终究抵不过时代洪流的冲刷。

下楼时,雨竟已停歇,云层背后透出一圈淡淡的银晕,像胡雪岩临终前回光返照的一瞥,微弱却又带着不甘。想起史料中记载他离世那日,亦是这样一场缠绵的秋雨,淅淅沥沥敲打着临时租住的破旧宅院。彼时他已散尽家资,身边只剩寥寥几位老仆,弥留之际,眼前或许闪过西征路上的黄沙、药局前排队领药的百姓,还有洋行里那些冰冷的面孔,最终却只化作一声微弱的叹息,随窗外的雨声消散。

没有盛大的丧仪,没有昔日往来的官商名流吊唁,连一口像样的棺木都是老仆们凑钱置办的。出殡那日,雨下得比今日更密,泥泞的道路上,只有三两个身影扶着简陋的棺木,在秋风秋雨中踉跄前行。棺木上没有精致的雕花,没有彰显身份的铭牌,甚至连送葬的队伍都凑不齐规模,只有雨声伴着老仆们压抑的啜泣,成了这场葬礼唯一的 “仪式”。他曾为收复新疆捐银百万,为赈济灾民散尽千金,门前曾车水马龙、冠盖云集,如今离世,却连一方安身的坟茔都无处可寻,棺木只能暂厝在城郊的破庙里,像一件被遗弃的旧物,在风雨中无人问津。

傍晚时分,雨势虽歇,天色却已因连绵阴雨而早早暗了下来。离开故居时,门房老伯递给我一枚印有 “胡雪岩旧居” 字样的竹制书签,竹纹间还沾着雨水的湿气,捧在掌心,似是捧着一段沉甸甸的过往。雨后的街巷,桂香依旧浮动,星光虽未现身,却有微光在云层中流淌。

我想,若胡雪岩魂兮归来,看见今夜仍有人记着他的 “义利相济”,记着他用一生写就的 “家国” 二字,或许会在雨里露出一丝释然的微笑。

回头望去,故居的轮廓在昏暗中渐渐隐去,像一艘满载着丝绸、算盘珠与红顶子的沉船,缓缓驶入历史的深处。雨后的青石板路上,我的影子与百年前他的身影重叠,一时竟分不清谁是旅人,谁是归人。

9 月 17 日的傍晚没有月亮,却有一盏更古老的 “灯火” 照在心底 —— 那是胡雪岩用一生的成败、荣辱、情义与慈悲熬成的琥珀,温润而沉重。

雨丝又开始细细飘落,像无数银线,将过去与未来缝在一起。江南的雨,千年未停;胡雪岩的故事,千年未老。

走出巷口时,身后似有极轻极轻的一声 “慢走,不送”,像胡雪岩的声音,也像这浸着桂香的秋雨,带着无尽的怅惘,消散在昏沉的暮色里。

- «

穿越到手机上阅读

● 编辑 : 娜娜 / 小威 / 沈晓沫

● 发布 : 时宜 审核 : 朤朤 / 陌语

● 热线 : 158-1078-1908

● 邮箱: 770772751#qq.com (#改为@)