| 摘要:在九三阅兵的激昂氛围中,对抗日英雄的崇敬之情在心中翻涌。怀着这份敬意,我前往坐落于荥阳市环翠峪景区内的豫西抗日先遣支队第二卫生所旧址——三坟抗日后方医院纪念馆。…… |

在九三阅兵的激昂氛围中,对抗日英雄的崇敬之情在心中翻涌。怀着这份敬意,我前往坐落于荥阳市环翠峪景区内的豫西抗日先遣支队第二卫生所旧址 —— 三坟抗日后方医院纪念馆。

远远望去,古朴的石砌建筑静静伫立在这片绿意间,岁月的痕迹爬满墙面,那棵见证了无数故事的千年古槐,枝叶繁茂,似在诉说往昔。踏入纪念馆大门,历史的厚重感扑面而来。

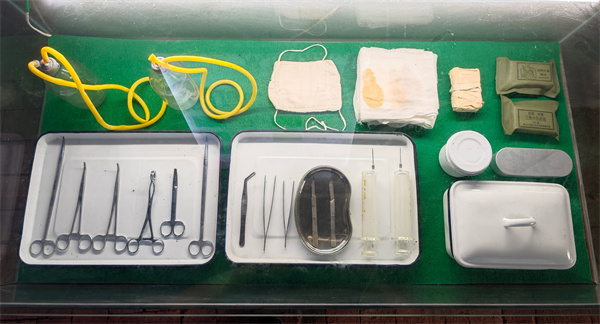

走进窑洞,简陋的医疗设备陈列其中,锈迹斑斑的医疗器械、泛黄的纱布、老式的听诊器,每一件都承载着沉重的历史。

当年,在药品奇缺、设备简陋的艰难条件下,医护人员凭借着坚定的信念和精湛的医术,拯救了无数抗日战士的生命。没有纱布,就用农家土布改造;没有医用骨锯,就借用木工的小锯…… 他们克服了难以想象的困难,诠释着医者的担当与使命。

馆内陈列的汉阳式步枪、中正式步枪,虽已蒙尘,却依旧透着一股肃杀之气,仿佛在无声地诉说着战场上的硝烟与战火。那一套八路军军服,蓝布旧衫,虽朴素却承载着战士们的热血与信仰。旁边,一双双八路军布鞋静静摆放,针脚细密的鞋底,是百姓一针一线的心意;朴素的布挎包,曾陪伴战士们走过无数艰难征途,每一处磨损,都是一段难忘故事。

还有那盏锈迹斑斑的马灯,在黑暗岁月里,为伤病员照亮希望。

纪念馆外的空地上,几座铜像格外引人注目,与周围的青山绿树相映,更显庄严肃穆。

八路军战士搀扶拄拐老人的铜像前,战士左手稳稳托住老人胳膊,右手轻扶其腰,眉头微蹙满是关切;老人佝偻着身子,一手拄拐,一手搭在战士肩上,仰头望着战士,眼中满是信赖。

不远处,战士与老乡对坐的铜像旁,战士双腿屈膝、身体微倾倾听,老乡手握旱烟杆、前倾身子似在热切诉说,淳朴神态尽显军民亲近。

还有的铜像展现着抗日战士的飒爽英姿:有的手持步枪目视前方,有的俯身似在查看地形,坚毅神情里满是英勇无畏的抗战精神。

吹冲锋号的战士铜像尤为醒目,战士双脚蹬地、身体后仰,双臂用力夹紧号角,嘴巴紧贴号嘴,仿佛下一秒激昂的号声便会响彻山林,那是冲锋指令,是胜利呼唤,更是战士们为国捐躯、奋勇向前的精神象征。

这些铜像,以无声的语言,诉说着八路军与百姓同呼吸、共命运的鱼水深情。

读着 “三坟抗日后方医院简介”,我的眼眶不禁湿润。在那艰苦卓绝的抗战时期,豫西抗日先遣支队卫生部长高长喜下令筹建后方医院,战旭东带领医护人员克服重重困难,为战士们保驾护航。而当地群众与八路军亲如一家,宁肯自己挨饿,也要把粮食捐给医院;儿童团长冒死爬树放哨,传递情报…… 军民鱼水情,在这片土地上演绎得淋漓尽致。

窑洞外皮定均将军和徐子荣的半身雕像庄严肃穆,将军目光锐利,徐子荣神情凝重,他们的功绩永远铭刻在这片土地上。

走出纪念馆,回望这片被青山绿树环绕的地方,心情久久无法平静。豫西抗日先遣支队第二卫生所,不仅是一处抗日党建基地,更是一座精神的丰碑。

它让我们看到了在民族危亡之际,中华儿女的坚韧与团结,看到了先辈们为了国家、为了人民,不惜抛头颅、洒热血的伟大情怀。

我们应铭记这段历史,传承抗战精神,在新时代,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

- «

穿越到手机上阅读

● 编辑 : 娜娜 / 小威 / 沈晓沫

● 发布 : 时宜 审核 : 朤朤 / 陌语

● 热线 : 158-1078-1908

● 邮箱: 770772751#qq.com (#改为@)