| 摘要:——读于永正《我怎样教语文》随感 这学期我又潜心研读了于永正老师的另一本教学专著《我怎样教语文》。这本书是于老师从教五十多年的教学实践总结,书中那一句句朴实的话语,…… |

——读于永正《我怎样教语文》随感

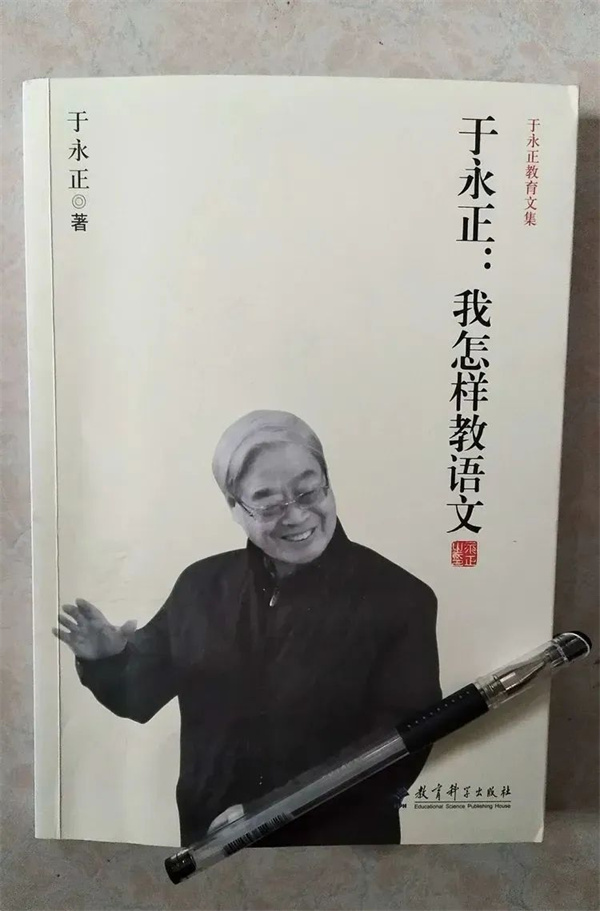

这学期我又潜心研读了于永正老师的另一本教学专著《我怎样教语文》。这本书是于老师从教五十多年的教学实践总结,书中那一句句朴实的话语,看似平淡,却又像哲理一样让人信服。在他撰写的教学故事中,我看到了一位扎扎实实做学问,勤笃一生的语文名师。他独特的教学之道再次让我折服。

有人说:“于永正教学上的成功,多半归功于他的微笑。”于永正在《做一个学生喜欢的老师》一书中,曾这样说,我不断告诫自己:不要忘记自己曾经是孩子。我会向学生交出这样一张“名片”——名片的正面写着两个大字微笑,下面书写着三个关键词:尊重 理解 宽容。

书中讲了这样一个故事:一次作文课上,大家都在写作文,只有一个叫小涛的学生在摆弄着橡皮玩,他把橡皮从桌子的一角推到另一个角,还拐着弯转着圈,于老师走到他跟前,轻声说:“当心,别开到山沟去!”小涛连忙抓起橡皮往抽屉斗里塞。于老师笑着拍拍他的肩说:“橡皮又没有错误,更不是通缉的罪犯,干吗藏起来?小亮非常羞愧,赶紧埋下头写起作交来。

一个微笑,一句幽默的话语,如春风化雨,化解了课堂上出现的“偶发事件”。我在想,如果这个学生出现在我的课堂上,我一定会快步走到他身旁,先没收他的橡皮,再训斥他几句。这样的结果会是怎样?一种可能会让学生畏惧我,疏远与我的距离;一种可能会伤害学生的自尊心,让学生产生一种抵触情绪,再不愿上我的作文课。看到于老师用平和态度处理课堂偶发事件,深为他豁达、宽容的心胸所佩服。而这一切都源于一份他对学生的尊重、理解和爱。

于老师一直崇尚“微笑教学”,认为这是教育的最佳境界。课堂上,我们能时常看见他和蔼可亲的面容,看见他笑眯眯地望着学生,温和地与学生对话,感受到他和谐、民主的课堂氛围。这样的理想课堂也应是我们所追求的吧。

于永正老师的语文课幽默风趣,深受学生喜爱。他说:“教学中不妨加点‘幽默’,适时适量而又有分寸地‘幽他一默’,不但学生乐于听课,老师的水平也能超常的发挥,取得较好的效果。”

于老师的一番话,让我想起了一个有趣的故事。那次,我教《盼》这一课时,学生不理解什么叫“斗篷”。也难怪,从他们出生起,看见的都是高级的雨伞,漂亮的雨衣,这种旧式的雨具当然没有见过。我灵机一动,索性脱下身上的黄风衣,把衣帽往头上一套,一个“披风斗篷”就呈现在学生面前。我告诉学生,老师小时候上学穿的塑料雨衣就是这个样子的。我的一个即兴“斗篷演”,瞬间让学生形象感知,也调节了课堂气氛。就连那个正在做小动作的同学也停了下来,专注地看我表演。

说到表演,我又想起了我执教的一节校级公开课。当时我讲《赠汪伦》古诗。课堂上,我给学生讲解了李白赠诗汪伦的故事。我扮成汪伦,学着古人吟诗的样子,捋着长须,娓娓道来:桃花者,乃一潭之名也,并无桃花十里;万家者,乃店主人姓万也,并无酒店万家。说完,我仰头哈哈一阵大笑。学生们看着我真切逗人的表演,一个个脸上笑开了花。上课时与我配合得极为默契,整节课师生融融乐乐,陶陶然于一堂。

当然,我幽默生动的课堂,与于老师相比,还相差十万八千里。为了使自己的教学更有魅力,我要先从幽默的语言做起。一个幽默谈吐的人,需要良好的文化素养和知识的储备。这更需要我们去读书、学习,博学多才,这样,讲起课来才能风趣、幽默,让学生越来越喜欢你,觉得听你的课是一种享受!

一位美国学者说:“教1遍不会,教10遍;教10遍不会,教100遍;教100遍还不会,别忘了,还有101遍”。这句话的核心讲的就是两个字“耐心”。

于永正老师说,把时间花在指导学生读书上,值得,哪怕是读“八次”。有一次,于老师到一个学校上示范课。一位学生朗读课文时,读得结结巴巴,不是把句子读破了,就是把字丢了,一连读了七遍,都没读正确!她很着急,失去了信心,想坐下。

于老师一次次耐心地鼓励她:“这句话比较长,难读。请你再读一遍。”“你深吸一口气,放松放松,然后一字一字地在心里把这句话默读一遍,第八次准能把漏掉的字读出来。”第八次小女孩终于获得了成功,读得既正确又流利。

读完这一段话,我被于老师真诚的耐心与和蔼的态度所感动。我问自己:我会像于老师一样用这么长的时间去指导学生读书吗?肯定不会!回顾自己的课堂:刚提出一个问题,没有给学生充足的思考时间,就迫切地想得到答案;对那些发言半天说不到核心内容的学生,我会及时打断他的思路,请他坐下再想想;学生一时回答不出来就立刻换个人回答;学困生发言磕磕巴巴,觉得让他们回答问题耽误时间,对他们的提问少之又少……

这些现象都说明自己在教学中功利心很强,对学生缺少一分耐心。两相比较,难道不应该好好反思吗?

于永正老师说:“教学也要常教常新。”在于老师的课堂教学中,我经常能看到他与众不同的精巧构思。他的教学设计新颖,有创意,落实到课堂教学的任何细节上。

新在课堂活动的设计。在执教《刻舟求剑》时,于老师先用投影仪演示了故事,只有画面没有声音;然后又演示了一遍画面,指名一个学生当解说员;为了让学生能明白其中的寓意,他和学生分别扮演丢剑人和开船人,并展开角色对话,在对话中寓意的道理就说出来了。这样的故事演绎,通俗易懂,远比一味的说教、灌输,死记硬背强得多。

新在读写结合的训练设计。在执教《我的伯父鲁迅先生》一课时,他故意漏讲了“饱经风霜”这个词,说:“刚才我把一个词忘讲了,不过,我们把课文读得很熟了,对课文中这位冒严寒,顶酷暑的车夫已经十分了解了,他的‘饱经风霜’会是一张怎样的脸呢?请你们展开想象,把他的脸刻画出来好吗?”这样的读写结合,一举两得,既检查了学生是否理解了词义和课文,又练习了人物外貌描写。

新在他把语文教学与美术学科相互融合。执教《草》一诗时,他发挥自己善于绘画的特长,借助简笔画,画出草在一年四季的变化过程。引导学生理解古诗,表现了高超的教学艺术。

老师的课新而不做作,新而不花哨,新而不浅薄。这样独具匠心的教学设计还有很多,充分显示了于老师深厚的文化底蕴和驾驭课堂的艺术魅力。我也要和于老师一样,去追求新而实、新而活、新而美、新而趣的境界。

读完于老师的教学专著,我由衷地赞叹“做于永正老师的学生真幸福”!是呀,在于老师长期教学的熏陶下,他们班的学生善读、善书、善说、善写,语文素养较高。学生的读书兴趣、良好的读书、写作习惯终生受益。这些都是于老师留给学生的巨大财富。

作为教师的我,读着于老师五十年教学经验总结编写的书,借鉴和践行他教语文的一些方法,不也在受着他教学思想的熏陶吗?这何尝不是一种幸福!读过这本书的我,也会向于老师那样,教学生入情入境地朗读课文,教学生一笔一划写方块字,还会想方设法让学生爱上读书和写作。

我会用心去感悟他的教育思想,把他的教学理论和实践运用到教学中去,迁移默化去影响学生,给学生一生的留存!

作者简介:

刘新芳,河南省焦作龙源湖实验小学语文教师、年级教研组组长。焦作市优秀班主任。感言:做一名智慧、博学、善学的语文教师,做好学生学习知识的引路人。

- «

穿越到手机上阅读

● 编辑 : 娜娜 / 小威 / 沈晓沫

● 发布 : 木易 审核 : 朤朤 / 陌语

● 热线 : 158-1078-1908

● 邮箱: 770772751#qq.com (#改为@)